ランセット委員会報告:冠動脈疾患の再定義 ― 虚血からアテローム性疾患(ACAD)へ

公開日:2025年5月30日

【今回の解説論文】 Zaman S, Wasfy JH, Kapil V, Ziaeian B, Parsonage WA, Sriswasdi S, Chico TJA, Capodanno D, Colleran R, Sutton NR, Song L, Karam N, Sofat R, Fraccaro C, Chamié D, Alasnag M, Warisawa T, Gonzalo N, Jomaa W, Mehta SR, Cook EES, Sundström J, Nicholls SJ, Shaw LJ, Patel MR, Al-Lamee RK. The Lancet Commission on rethinking coronary artery disease: moving from ischaemia to atheroma. Lancet. 2025 Apr 12;405(10486):1264-1312. doi: 10.1016/S0140-6736(25)00055-8. Epub 2025 Mar 31. PMID: 40179933.

PubMed: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40179933/

今回はLancet誌で公開された、冠動脈疾の再定義についての論文を紹介いたします。

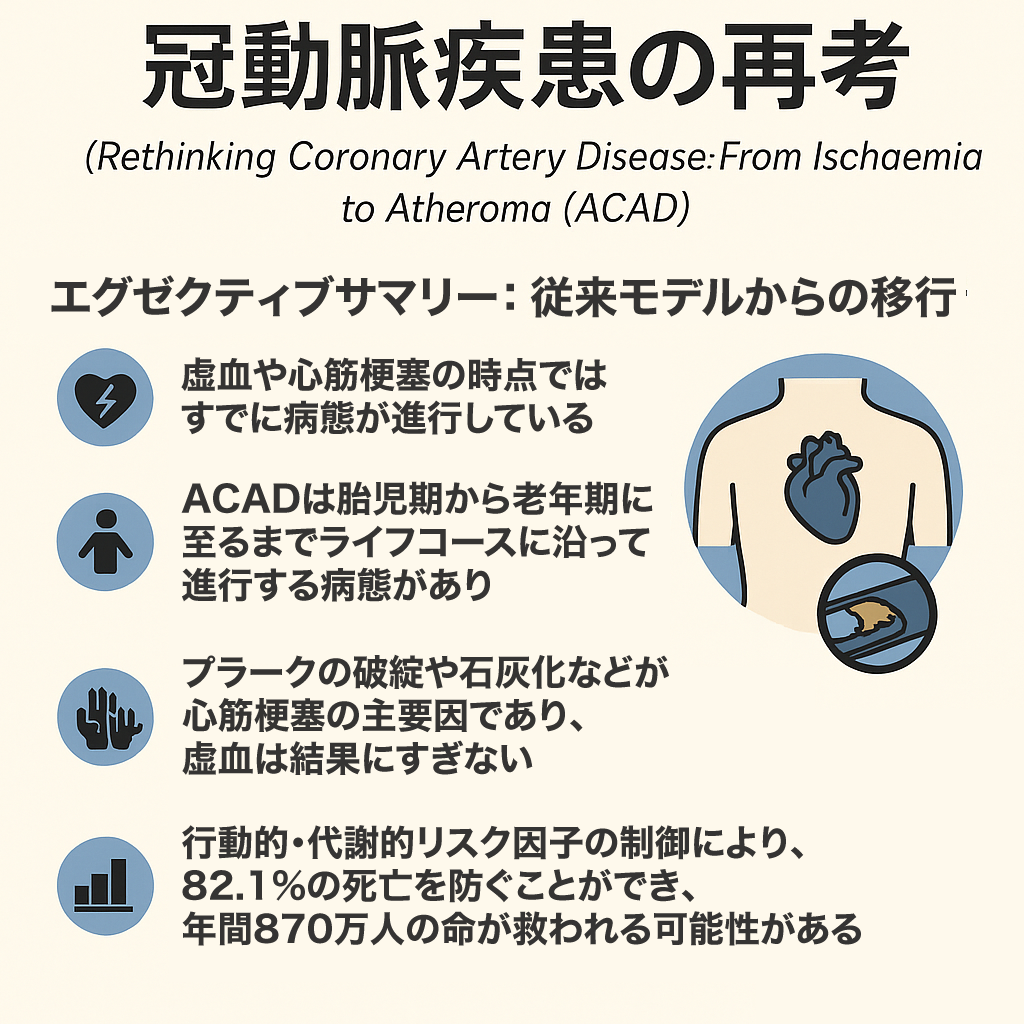

エグゼクティブサマリ:従来モデルからの転換

本委員会報告は、これまで主に「虚血性心疾患(IHD)」という枠組みで捉えられてきた冠動脈疾患(CAD)に対し、構造的な再定義を提案しています。従来の「虚血」や「狭窄」を中心とした理解から脱却し、動脈硬化性病変(アテローム)そのものに注目する新たな視座、「アテローム性冠動脈疾患(ACAD)」として体系的に捉え直すことが、本稿の中心的主張です。

要点リスト:

- 虚血や心筋梗塞発症の時点ではすでに病態が進行しており、治療介入の効果が限定的になる。

- ACADは、胎児期〜老年期に至るまでのライフコースに沿って進行する慢性疾患であり、早期からのリスク修飾が鍵。

- プラークの破綻や石灰化結節などが心筋梗塞の主要因であり、虚血は結果に過ぎない。

- ACADによる死亡は2050年までに年間1,050万人に達する見込みで、下位中所得国では+19.2%の増加が予測される。

- 行動的・代謝的リスク因子の完全制御により、82.1%の死亡を防ぎ、年間8.7百万人の命が救える可能性がある。

- CADの診断・分類体系(ICDなど)も再構築し、虚血中心からアテローム中心へシフトすべき。

1. はじめに:虚血モデルの限界と新たなパラダイムの必要性

冠動脈疾患は長らく、主に「冠動脈の狭窄→血流低下→心筋虚血→狭心症/梗塞」という直線的モデルで説明されてきました。しかし、現代の画像技術や病理研究により、アテロームの形成と進展がより早期に始まり、虚血や症状出現よりも以前に病態が深く進行していることが明らかになってきました。

現在の医療体系は、症状出現後に行う検査(負荷心電図、心筋シンチグラフィ、CAGなど)と介入(PCI、CABG)に偏っており、早期の発症予防やアテローム退縮の機会を逃している可能性があります。本報告は、疾患概念そのものの転換("from ischaemia to atheroma")を提唱しています。

2. ACADの疫学と世界的負担

- ACADは世界で最も多い死因の1つであり、特に中低所得国において急増中。

- 2022〜2050年の間に、下位中所得国でのACAD死亡率は19.2%上昇と予測。

- 高所得国では相対的に死亡率低下傾向があるが、絶対数は今後も増加が予想される。

- ICDによる現在の疾患分類("急性/慢性虚血性心疾患")では、アテローム進展を正確に捉えきれず、ACADの早期管理を妨げている。

3. ACADの発症メカニズム

- 内皮機能障害、脂質沈着、炎症、平滑筋細胞の移動・増殖がACADの主要機構。

- プラークの不安定化・破綻・血栓形成が心筋梗塞の直接原因。

- プラーク内の脂質コアや炎症細胞、壊死性物質の存在がリスクを高める。

- 女性、若年者、低所得層などへのアテローム初期病変出現も観察されており、若年期からの介入が必要。

4. 予防と早期介入:ライフコース全体への視点

- ACADは、子ども・若年期から進行することが明らかとなっており、出生前〜青少年期でのリスク因子管理が鍵。

- 従来の"一次予防/二次予防"という区分は、サブクリニカルな段階に適応できない。

- 行動的(喫煙、運動不足など)・代謝的(脂質異常、高血圧、糖尿病)因子への介入は、早期かつ集学的に行う必要がある。

5. リスク因子と構造的対策

- ACADのリスク因子には、喫煙、不健康な食習慣、運動不足、アルコール多飲、空気汚染などがある。

- 代謝的因子として、糖尿病、脂質異常、高血圧、肥満、慢性腎疾患が重要視される。

- 精神社会的要因(社会的孤立、ストレス、教育格差)もACADリスクに深く関与する。

- 学校、職場、都市環境などの社会基盤への介入を通じて、構造的に生活習慣の改善を図る必要がある。

6. 医療制度・政策の課題

- 現行の医療制度は、症状出現後の対応(例:急性冠症候群、PCI、CABG)に偏っている。

- 一方で、プライマリ・ケアにおけるリスク因子管理や予防医療が十分に機能していない。

- 特に中低所得国では、アクセス、医薬品供給、継続的ケア、保険制度の不備が主要障壁となっている。

- WHOや各国保健当局に対し、ACADに特化した国家戦略の構築が求められている。

7. 疾患分類とデータ標準化の必要性

- 現在のICD分類(例:I25慢性虚血性心疾患)は、アテロームの進展段階や病態多様性を反映していない。

- 「アテローム性疾患」としての包括的分類体系(例:ACADコード)の新設が提案されている。

- また、各国間の死因統計や医療資源配分を比較可能にするためには、標準化された指標と定義の再設計が不可欠である。

8. まとめと展望

ACADは、加齢や生活習慣、社会構造と密接に関わる慢性疾患であり、症状出現前から進行している点で、現行のIHD概念とは根本的に異なる病態です。

今後の対策には、疾患モデルの再構築に加え、予防・早期発見・構造的介入・政策連携・国際協調が求められます。

臨床現場においても、虚血の有無だけでなく、アテロームの存在そのものを診断・管理対象と捉える視点への転換が必要です。本報告が提示する「ACADモデル」は、これまでの循環器診療の基盤を見直す一石となるでしょう。